2025年9月6日(土)・7日(日) 東京 科学技術館 イベントホールにて開催された、「なんか作ってみた」がたくさん集まる ものづくりの祭典 NT東京 2025 に出展しました。

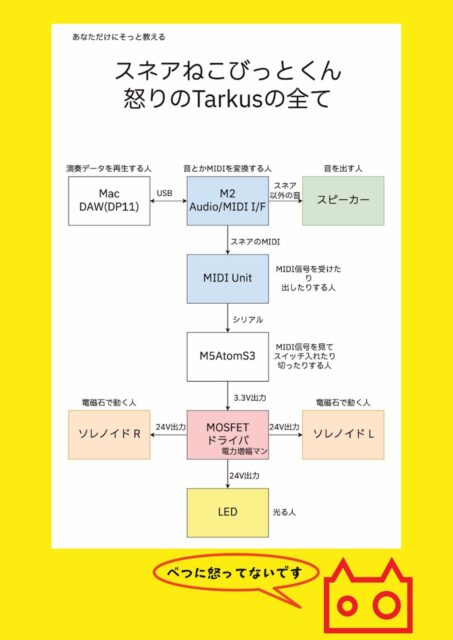

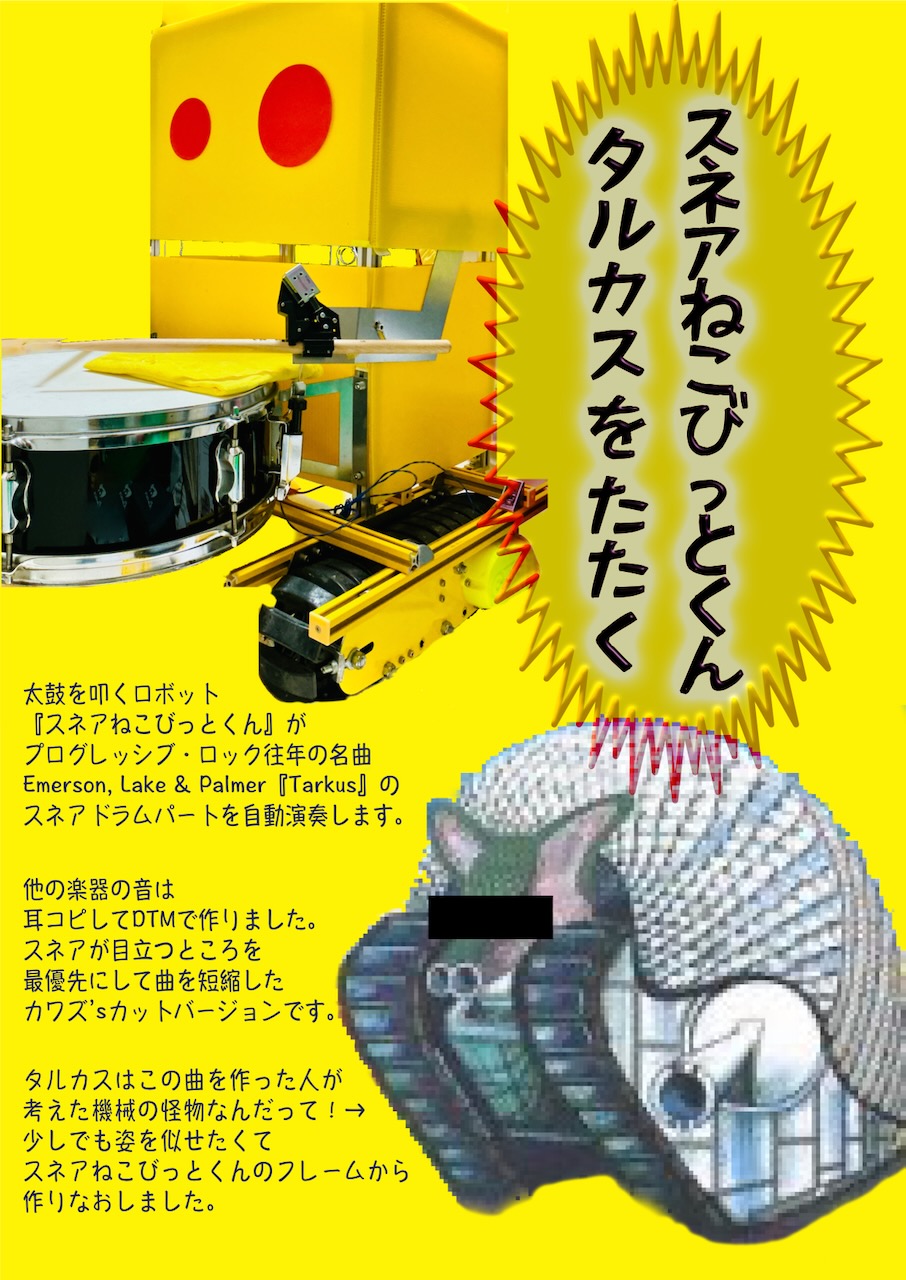

necobitブースでは、ソレノイドで腕を動かしバチを振って太鼓を叩くスネアねこびっとくんをMIDI制御で自動演奏展示しました。

プログレッシブ・ロック往年の名曲、Emerson, Lake & Palmer の Tarkus の、ドラムが目立つオイシイ部分を抜粋した5分程度の縮小バージョンを、耳コピDTMで作り、スネアドラムのパートをスネアねこびっとくんがMIDI自動演奏します。

それ以外の音(スネア以外のドラム・キーボード・ベース)も、スネアと同じMIDIデータの別トラックで、KORG TRITON Extreme 音色を使って鳴らしています。

necobitブースの様子・会場の様子やみなさんの出展作品も動画でご覧ください

スネアねこびっとくんはメカ的な動作距離がグロッケンや鍵盤ハーモニカに比べて大きいので、どうしてもオンの命令から実際に音が鳴るまでのタイムラグが大きかったのです。そのラグは大体60-70msecくらい。

通常の演奏ではラグを計算に入れて手前にずらせば済む話なのですが、

今回Tarkusをやるにあたって、ロール(スティックを打面に押し付けるようにしてすごく早く連打する技)が必要になり、それを実現するために試行錯誤しました。

メカの動作ラグがあるので、制御でオン時間を短くすると今度はスティックが打面にたどり着く前に戻ってしまって音が出ません。

ではスティックと打面の距離を詰めれば…と思うところなのですが、

ソレノイドは機構的に動き始めのパワー(=スピード)は弱いので、

距離が近すぎるとしっかりと叩く事ができずたまになんか鳴るな…

みたいな音になってしまいます。

スティック側で動作ラグを減らす作り込みをする余地はまだまだあるのですが、

今回そこを改善しているだけの時間はなかったので、

「ある程度スピードが乗る打面との距離を探って連打性を上げる」

というちょっと逃げ的なアプローチをしました。

しっかりとした音が鳴らせる距離を詰める妥協of妥協の感じですが、

結果的にしっかり音が出つつロールを表現できるところまで詰める事ができました。

かつ、ソレノイドで強弱表現は非常に難しいテーマ(基本できない)のですが、

今回はあまり難しくないレベルで強弱表現ができるような実装をしてみました。

それは「ベロシティに応じてソレノイドのオン時間を可変する」

という試みです。

弱いベロシティではオンにしている時間が短いので、スティックが打面に届くか届かないかの時点でオフにすれば軽く打面を叩くことになり、音が弱くなるという寸法です。このやり方の場合、あくまで制御は制御からの一方通行なので厳密な強さの制御とまではいかないのですが、イメージとして4段階くらいの強弱表現はできたというやってみての感触はありました。

動き始めてしまえばメカ的なトラブルが起きない限りは展示に貼り付いている必要もないのでウロウロと他のブースを見て回っていたのですが、おかげでブースはあれども出展者にはなかなか出会えないレアキャラになってしまったようなのでなんかもうちょっと人がいる必要がある内容にしてもいいのかな、とか思いました。

ともあれここしばらく「シンプルでわかりやすい!」をコンセプトにやってきたものを完全に自己満足のやりたい放題やれたのは大変満足度が高くたまにはこういうのもいいな、と思いました。

ただし見学の人に対してはそれでいいものの、自分の周りの出展者に対してはまる二日同じ曲の音楽をそれなりの音量で聞かせ続けるという苦行を課してしまったので、もうちょっとなんかよい感じになるようにしようと思ったとかなんとか。すみません。

という感じで満足度と共に考えなければならない内容もある展示でとてもよかったです。楽器として詰めていくには機構部分と消音部分の改善が必要なのもわかりました。

特に消音に関しては、打面側にフェルトなどの消音部材を置くとある程度以下になると音が出なくなるという問題が発生する事がわかったので、消音の仕方も改善の余地があるらしいと言う事がわかりました。音量を制御しつつ表現力は残すというのができれば完璧なのですが、これを実現するにはいろいろ試行錯誤が必要そうです。necobitの進化に今後もご期待ください。

コメントを残す